Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 5 (2014), S. 46 – 47

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 5 (2014), S. 46 – 47

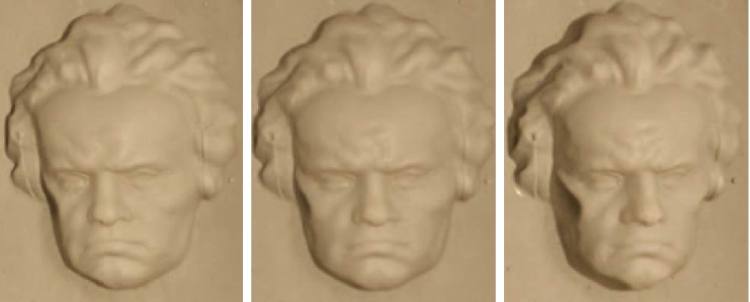

Gipsmasken, deren Gesicht nach innen gestülpt ist, bringen unsere räumliche Wahrnehmung in Schwierigkeiten – selbst wider besseres Wissen.

Die Welt nach links zu drehen,

das wäre eine Beschäftigung,

an der ich dauerhaft Freude haben könnte.

Anne Weber (*1964)

Anne Weber (*1964)

Der Mona Lisa im Pariser Louvre wird nachgesagt, dass sie ihre Betrachter mit dem Blick verfolgen würde – ihr leichter Silberblick macht’s möglich. Doch ist sie nicht die einzige, der das gelingt. Der merkwürdige Verfolgungseffekt tritt auch dann auf, wenn das Bildmotiv im entscheidenden Moment direkt in die Kamera (oder in die Augen des Malers) geblickt hat. Die meisten von uns muss man allerdings erst auf das Phänomen aufmerksam machen; denn heute, da wir unentwegt von Bildern ins Visier genommen werden, schauen wir längst nicht mehr so genau hin.

Das nachhaltigste Erlebnis dieser Art wurde mir allerdings nicht von einer zweidimensionalen Darstellung beschert. Als ich 1984 auf der Phänomena in Zürich, jener bis heute wohl unübertroffenen Superschau naturwissenschaftlich-technischer Phänomene und Spielereien, von einer Attraktion zur nächsten eilte, wurde mir plötzlich merkwürdig zumute. Einige Gipsköpfe von bekannten Persönlichkeiten, ausgestellt in einer Glasvitrine, sahen mir allzu penetrant hinterher, obwohl ich sie allenfalls aus dem Augenwinkel heraus wahrnahm. Es schien gar, als bewegten sie sich.

Ich hielt also inne und gesellte mich zu anderen Besuchern, die das Phänomen bereits diskutierten. Dabei bemerkte ich, dass die vermeintlichen Gipsbüsten gar keine waren. Vielmehr handelte es sich um veritable Hohlköpfe – gewissermaßen nach innen gestülpte Gesichter. Sie lassen sich zum Beispiel herstellen, indem man von einem echten Gesicht einen Gipsabdruck nimmt. Einige der Herumstehenden sahen einen holografischen Trick am Werk, allerdings ohne genauer sagen zu können, was sie damit meinten. Doch bald wurde klar, dass uns eher ein „hohlografischer“ Effekt narrte.

Wie kam er zustande? Dafür war zunächst einmal die Frage zu klären, warum wir eine konkave, also nach innen gestülpte Form, überhaupt als konvexes Gesicht mit erhabenen Strukturen wahrnehmen. Testen lässt sich das schon mit einer einfachen Plastikmaske; einer von denen, die nur Löcher für Mund, Nase und Augen freilässt. Am besten stellt man sie in Augenhöhe auf. Blickt man nun aus einiger Entfernung oder mit einem zugekniffenen Auge auf ihre hohle Seite, kommt man nicht umhin, sie erhaben zu sehen. Bewegt man sich an ihr vorbei, kann man zudem das zwiespältige Gefühl auskosten, von der augenlosen Maske mit dem Blick verfolgt zu werden.

Offenbar kann sich unsere Sinnesverarbeitung in optisch mehrdeutigen Situationen gewisse Freiheiten nehmen. Bei genauerer Überlegung wird aber klar, dass sie das oft auch tun muss. Der Grund liegt in der Art und Weise, wie wir Objekte räumlich wahrnehmen. Dank des Abstands zwischen unseren beiden Augen sehen wir Gegenstände aus zwei geringfügig unterschiedlichen Winkeln. Diese Winkeldisparität wird mit zunehmendem Abstand kleiner, sodass sich dreidimensionale Gipsköpfe, ob konkav oder konvex, nicht mehr von ihren zweidimensionalen Projektionen zu unterscheiden scheinen. Kneifen wir, statt zurückzutreten, nur ein Auge zu, stellt sich der Effekt in noch geringerer Entfernung ein.

Um auch in solchen Fällen einen räumlichen Eindruck herzustellen, muss sich das Gehirn auf andere, nichtphysikalische Hinweise verlassen. Im Fall zweideutiger Eindrücke greift es dafür im Allgemeinen zu einer einfachen Entscheidungshilfe: Es räumt d em erhabenen Gesicht als der vertrauteren Version den Vorrang ein. Lebten wir in einer Welt von Hohlköpfen, so träfe es vermutlich die entgegengesetzte Entscheidung.

em erhabenen Gesicht als der vertrauteren Version den Vorrang ein. Lebten wir in einer Welt von Hohlköpfen, so träfe es vermutlich die entgegengesetzte Entscheidung.

Rational haben wir solchen „Entscheidungen“ wenig entgegenzusetzen: Das Wissen um die Hohlheit kommt kaum gegen den vermeintlichen Augenschein an – jedenfalls nicht bei Gesichtern, wohl weil deren Bedeutung für unser Leben so groß ist. Damit man auch die Hohlversion eines Hohlkörpers zu sehen bekommt, darf dieser praktisch keine Ähnlichkeit mehr mit einem Gesicht besitzen.

Umgekehrt dürften bei einäugiger Wahrnehmung oder bei einem Blick aus der Ferne die drei Versionen eines Gesichts – konvex, zweidimensionale Projektion (also flach) und konkav – nicht voneinander zu unterscheiden sein. Das sind sie auch nicht, jedenfalls solange man sich nicht bewegt. Tut man es doch, kommt aber Leben in die Figuren, und zwar auf je unterschiedliche Weise. Jetzt kommt nämlich die so genannte Parallaxe ins Spiel, also das Phänomen, dass unterschiedlich weit von uns entfernte Objekte sich gegeneinander zu verschieben scheinen, wenn wir uns bewegen, oder dass sie sich scheinbar verkürzen oder verlängern. Geht jemand an einem Baum vorbei, so scheint er sich relativ zu der hinter ihm stehenden Sonne zu bewegen. Lediglich weit entfernte Gegenstände wie die Sonne selbst behalten ihre relative Position zu uns stets bei; sie  scheinen sich also mit dem Beobachter mitzubewegen.

scheinen sich also mit dem Beobachter mitzubewegen.

Nur ein sehr weit entfernter Gegenstand wie etwa die Sonne selbst scheint, auch wenn wir uns bewegen, ihre Position relativ zu uns nicht zu verändern – anders gesagt: sie bewegt sich mit dem bewegten Beobachter mit.

Weil sich die Parallaxe nicht beseitigen lässt – sie bleibt auch bei wachsendem Abstand und einäugiger Betrachtungsweise erhalten –, muss unser Sinnesapparat sie als eigenes räumliches Phänomen verarbeiten. Wie tut er das? Betrachten wir eine hohle, eine flächige und eine erhabene Maske (Grafiken links) direkt von vorn und konzentrieren uns jeweils auf ein Teilstück (rot) derselben (scheinbaren) Breite. Bewegen wir uns nun an den »Gesichtern« so vorbei, dass wir ihnen stets zugewandt bleiben, nehmen wir gänzlich Unterschiedliches wahr.

Beim konvexen, also normalen Gesicht verkürzt sich das betrachtete Teilstück. Unser Gehirn ist diese alltägliche Situation gewohnt und zieht den Schluss, dass der Mensch, an dem wir gerade vorübergehen, unverändert geradeaus blickt und keine Notiz von uns nimmt. Im Fall des flächenhaften Gesichts bleibt die parallaktische Wirkung aus; die Länge des betrachteten Gesichtsausschnitts erscheint trotz unserer Bewegung also stets nahezu gleich groß. Die gefühlte Wirkung: Der Blick bleibt unverändert auf den Betrachter gerichtet; er scheint uns in genau dem Maß zu folgen, wie wir unsererseits das Gesicht im Blick behalten.

Beim konkaven Gesicht hingegen verlängert sich aufgrund der umgekehrten Krümmung das betrachtete Teilstück. Das Gesicht scheint sich dadurch noch schneller in Bewegungsrichtung des Betrachters zu wenden als dieser voranschreitet; sein Blick verfolgt uns nicht nur, er überholt uns geradezu. Genau das ist es, womit die Hohlmasken die Phänomena-Besucher in ihren Bann schlugen: mit ungewohnten, geradezu »verkehrten« geometrischen Verhältnissen, an deren physikalisch korrekter Interpretation unser Gehirn scheitert, weil es von der falschen Annahme eines konvexen Gesichts ausgeht.

Die Hohlmaske als Phänobjekt, das gezielt ein Naturphänomen wahrnehmbar macht, ist natürlich keine Erfindung unserer Tage. Die ersten Berichte über die so erzeugten Inversionen stammen aus dem 17. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert befassten sich Wissenschaftler dann bereits in zahlreichen Artikeln mit einer Deutung dieser und ähnlicher Phänomene, unter anderem in Poggendorfs Annalen, einem damals berühmten physikalischen Fachmagazin. Und selbst heute noch werden Studien durchgeführt. Mancher Proband, so haben Forscher dabei überraschend herausgefunden, kann einen Hohlkopf auch dann als erhabenes Gesicht sehen, wenn seine Fähigkeit zur räumlichen Wahrnehmung völlig intakt ist.

Damit ist auch klar, dass wir bislang nur an der Oberfläche des Rätsels gekratzt haben: Was genau ist es eigentlich, das uns erlaubt, Gegenstände invertiert zu sehen? Sobald wir nicht mehr auf Gesichter schauen, werden die Dinge nämlich verzwickter. Blicken Sie zum Beispiel auf diese bergige Landschaft und drehen Sie anschließend das Foto auf den Kopf. Kippt es, werden also Bergkuppen zu Flusstälern und umgekehrt? Oder kippt es nicht?

Die meisten Menschen, aber bei Weitem nicht alle, werden das Bild kippen sehen. Um solche kognitiven Unterschiede zu verstehen, können wir nur zum Teil auf die Physik zurückgreifen – vor allem werden wir noch tiefer in der Trickkiste unseres Wahrnehmungsapparats stöbern müssen. Dort warten durchaus zwiespältige Erkenntnisse: Unser Gehirn, so scheint es, käme wohl auch mit einer Welt voller Hohlköpfe zurecht.

Quellen:

Yellott Jr., J.I.: Binocular Depth Inversion. In: Scientific American 245, S. 148 – 159, Juli 1981

Wolfgang Dultz: The Bust of the Tyrant: an optical illusion. In: Applied Optics 23, S. 200 – 203, 1984

Necker, L. (1833): Poggendorffs Annalen der Physik 27, S. 502.

Wheatstone, C. (1842): Contributions to the theory of vision. In: Poggendorffs Annalen der Physik, Erg. Bd. 1, S. 1

Der vorliegende Text ist die Einreichversion des o.a. Artikels.

Diskussionen

Trackbacks/Pingbacks

Pingback: Rostros huecos de mirada penetrante | Die Welt physikalisch gesehen - 14. Mai 2016

Pingback: Fußspur im Sand | Die Welt physikalisch gesehen - 5. Juli 2018

Pingback: Zungenförmige Sandlawinen am Hang einer Düne | Die Welt physikalisch gesehen - 9. November 2019

Pingback: Optische Täuschungen 8: Manchmal wird ein Salatsieb zu einem Gesicht | Die Welt physikalisch gesehen - 13. Januar 2020