Die Welt physikalisch gesehen

Astronomie

Welt der Schatten

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 7 (2014), S. 60 – 62

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 7 (2014), S. 60 – 62

Frühe Naturforscher trugen maßgeblich zu unserem naturwissenschaftlichen Weltbild bei, indem sie die von astronomischen Körpern geworfenen Schatten vermaßen.

»Nichts ist begreiflich

ohne Licht und Schatten«

Leonardo da Vinci (1452 – 1519)

PDF: Welt der Schatten

Eines der eindrucksvollsten Schattenphänomene, die Sonnenfinsternis

Die Erde, vom Mond aus gesehen

„Kommt, wir wollen dem Mond einen Besuch machen.

„Kommt, wir wollen dem Mond einen Besuch machen.

Wir fühlen geradezu persönliches Interesse für ihn, weil er in so ausschließlichem Sinn unser intimer Freund und treuer Begleiter ist. Die Sonne scheint für uns, aber sie scheint ebenso für alle Mitglieder des Sonnensystems. Und die Sterne, ‑ so viele wir ihrer zu sehen vermögen, ‑ leuchten auch für uns, aber jedenfalls leuchten sie für andere, ihnen nähere Welten bei weitem prächtiger. Nur der Mond scheint einzig und allein uns anzugehören.

Wir sind ganz gewöhnt, von ihm als „unserm Monde“ zu sprechen. Aber ein etwas kühler und stiller Freund, denkt wohl mancher, ist er doch, der so gelassen auf alles herabschaut, was unter ihm vorgeht; seine beständige und treue Anhänglichkeit müssen wir nichts desto weniger anerkennen.

Sehr weit zu reisen brauchen wir nicht, nur ungefähr vierhunderttausend Kilometer. Das ist nichts im Vergleich zu den Hunderten von Millionen Kilometern, die wir durcheilen mußten, um einige unsrer Familienangehörigen aufzusuchen. Ein Seil, das vierhunderttausend Kilometer lang wäre, könnten wir gerade zehnmal um die Erde wickeln, wo sie am dicksten ist, am Äquator. ‑ Ihr erinnert euch, daß der Durchmesser der Erde ungefähr zwölftausendachthundert Kilometer mißt. Wenn ihr einunddreißig Stangen hättet, von denen jede zwölftausendachthundert Kilometer lang wäre, und befestigtet sie alle mit den Enden aneinander, so erhieltet ihr einen Stab, der lang genug wäre, um von der Erde bis an den Mond zu reichen. Weiterlesen

Zwischen den Jahren

Zwischen den Jahren ist die Zeit zwischen Weihnachten und dem Neuen Jahr. Es scheint so als würden diese Worte darauf anspielen, dass mit Weihnachten das alte Jahr so gut wie besiegelt ist, das neue aber noch nicht begonnen hat.

Zwischen den Jahren ist die Zeit zwischen Weihnachten und dem Neuen Jahr. Es scheint so als würden diese Worte darauf anspielen, dass mit Weihnachten das alte Jahr so gut wie besiegelt ist, das neue aber noch nicht begonnen hat.

Diese Redeweise schon sehr alt und geht vermutlich bis auf die Zeiten zurück, in denen man sich seitens der Kirche darum bemühte, Jesus Geburtstag festzulegen und einen einheitlichen und eindeutigen Kalender zu schaffen. Diese Bemühungen setzen allerdings erst Jahrhunderte nach Christi Geburt ein. Dabei war der Todestag Jesu bekannt; sein Geburtsdatum lag aber weitgehend im Dunkeln. Es wurde von den Kirchenobersten auf den Tag gelegt, der heute der 25. Dezember ist. An diesem Tag wurde von den Heiden die Wintersonnenwende als ausgelassenes Lichterfest gefeiert. Dahinter steckte die Idee, dieses beliebte heidnische Fest in ein „christliches“ Fest umzumünzen, was für die Christianisierung sicher von Vorteil gewesen ist.

Wintersonnenwende

Höher kommt die Sonne nicht. Es ist Wintersonnenwende. In diesem Jahr findet sie am 21.12. statt. Die Tage, die bis zu diesem Zeitpunkt immer kürzer wurden, werden danach wieder länger. Das geschieht aber sehr langsam. In den letzten zwei Wochen hat man kaum etwas davon gemerkt, dass die Zeit zwischen Sonnenauf- und –untergang kürzer wurde, weil sich die zeitliche Veränderung von Tag zu Tag nur wenige Minuten ausmachte. Genauso wird man nicht schon Weihnachten feststellen, dass die Tage wieder länger werden. Vielleicht aber gefühlsmäßig, weil man weiß, dass es jetzt wieder „aufwärts“ geht. In einigen Wochen wird man jedoch sehen, dass die Sonne mittags über dem Hüg(g)el (Foto) wieder etwas höher gekommen ist.

Höher kommt die Sonne nicht. Es ist Wintersonnenwende. In diesem Jahr findet sie am 21.12. statt. Die Tage, die bis zu diesem Zeitpunkt immer kürzer wurden, werden danach wieder länger. Das geschieht aber sehr langsam. In den letzten zwei Wochen hat man kaum etwas davon gemerkt, dass die Zeit zwischen Sonnenauf- und –untergang kürzer wurde, weil sich die zeitliche Veränderung von Tag zu Tag nur wenige Minuten ausmachte. Genauso wird man nicht schon Weihnachten feststellen, dass die Tage wieder länger werden. Vielleicht aber gefühlsmäßig, weil man weiß, dass es jetzt wieder „aufwärts“ geht. In einigen Wochen wird man jedoch sehen, dass die Sonne mittags über dem Hüg(g)el (Foto) wieder etwas höher gekommen ist.

Früh im Wagen

Es graut vom Morgenreif

Es graut vom Morgenreif

In Dämmerung das Feld,

da schon ein blasser Streif

den fernen Ost erhellt;

Man sieht im Lichte bald

den Morgenstern vergehn,

Und doch am Fichtenwald

Den vollen Mond noch stehn:

So ist mein scheuer Blick,

Den schon die Ferne drängt,

Noch in das Schmerzensglück

Der Abendnacht versenkt. Weiterlesen

Wege 3: Der Göttinger Planetenweg

Es schreibt ein Philosoph: die Erd´ ist ein Planet,

Es schreibt ein Philosoph: die Erd´ ist ein Planet,

Der jährlich um die Sonn´, um sich sich täglich, dreht;

Der oft in Hitz´ und Frost, in Licht und Schatten, stecket,

Woran der äussre Rand mit Narren ganz bedecket.

Barthold Hinrich Brockes (1680 – 1747)

In Göttingen gibt es einen Planetenweg, der einen Stadtbummel der besonderen Art bietet. Man kann sich – dimensional reduziert – die Planeten des Sonnensystems erwandern und auf diese Weise eine Art körperlicher Anschauung von den Abständen der Planeten verschaffen. Hat man den jeweils nächsten Planeten erreicht, kann man in der Verschnaufpause an ästhetisch ansprechend gestalteten Anzeigetafeln (siehe Abbildung) einige Details über den Planeten erfahren. Darüber kann man dann bis zum Erreichen des nächsten Planeten je nach Abstand mehr oder weniger lange nachdenken. Dass Pluto nicht mehr zu den Planeten gehört, sollte dabei kein Vorwand dafür sein, dass man diese schöne Wegstrecke auslässt.

Die Erde und die Sonne

Auch für den heutigen Leser können die „Betrachtungen über das Weltgebäude“, die der Schriftsteller Johann Peter Hebel (1760-1826) zwischen 1811 und 1815 in dem von ihm herausgegebenen Kalender veröffentlichte, von großem Interesse sein. In einer bildhaften und auf Anschauung ausgerichteten Sprache bemüht sich Hebel darin, seinen Lesern eine Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde zu vermitteln. Darüberhinaus erfährt man viel Interessantes über die Vorstellungen der damaligen Zeit. So zweifelte Hebel nicht daran, dass die Planeten und sogar die Sonne wie die Erde von Menschen bewohnt sind. Hebel war mit dieser Ansicht nicht allein. Selbst der Astronom Wilhelm Herschel, ein Zeitgenosse Hebels, hielt dies für möglich: Weiterlesen

Auch für den heutigen Leser können die „Betrachtungen über das Weltgebäude“, die der Schriftsteller Johann Peter Hebel (1760-1826) zwischen 1811 und 1815 in dem von ihm herausgegebenen Kalender veröffentlichte, von großem Interesse sein. In einer bildhaften und auf Anschauung ausgerichteten Sprache bemüht sich Hebel darin, seinen Lesern eine Vorstellung von der Kugelgestalt der Erde zu vermitteln. Darüberhinaus erfährt man viel Interessantes über die Vorstellungen der damaligen Zeit. So zweifelte Hebel nicht daran, dass die Planeten und sogar die Sonne wie die Erde von Menschen bewohnt sind. Hebel war mit dieser Ansicht nicht allein. Selbst der Astronom Wilhelm Herschel, ein Zeitgenosse Hebels, hielt dies für möglich: Weiterlesen

Immer der Sonne entgegen

H. Joachim Schlichting. In: Spektrum der Wissenschaft 44/8 (2013), S. 56-58

H. Joachim Schlichting. In: Spektrum der Wissenschaft 44/8 (2013), S. 56-58

Wer recht in Freuden wandern will,

der geh’ der Sonn’ entgegen.

Emanuel Geibel (1815 – 1884)

Ein scheinbar harmloses Wandervorhaben entwickelt sich zum komplexen geografisch-astronomischen Problem.

‚Wo käm‘ man da eigentlich hin? Wenn man immerfort der Sonn‘ entgegen ginge?‘

‚Von morgens an? Na, da würd’s’De abends wieder am Ausgangspunkt sein‘, entschied ich, voreilig wie immer…

‚Nein. Neinein‘, sagte er: ‚Davon kann gar keine Rede sein, daß man abends wieder am Ausgangspunkt wäre. Das ist sogar…eine ziemlich komplizierte Angelegenheit… Zuerst ginge man nach Osten. Dann

nach Süden ausholend…Dann, im Laufe des Nachmittags, Süd-West…und schließlich nach Westen: immer der Sonn‘ entgegen‘.

‚Am einfachsten wäre’s, man führte das…Experiment einmal praktisch durch’…

‚Wie, zum Beispiel, der Sonn‘ entgegen zu gehen… Ich sag‘ Dir bloß das Eine: wenn ich unterwegs an einem Strunk eine KIEFERNGLUCKE erblicken sollte: die wird geerntet!‘

‚Kannst Du Dir nicht Sparassis ramosa merken, Peter?‘ tadelte Fritz…: ‚Eine Unterbrechung kommt selbstverständlich überhaupt nicht infrage. Und wenn uns ein ganzer Harem verlockend in den Weg

tänzelte!'“

Arno Schmidt: Der Sonn‘ entgegen

Solstice- Sommersonnenwende

Als Kind dachte ich “Sommer” kommt von “Sonn” und “mehr”, also „mehr Sonne”, wobei man in der damals vorherrschenden Schreibschrift einen „m-Bogen“ und das „h“ vergessen hatte. Heute weiß ich, dass der Sommer – jedenfalls astronomisch gesehen – beginnt, wenn nicht mehr, sondern täglich weniger Sonne zu erwarten ist, vorausgesetzt die Wolken durchkreuzen oder verdecken nicht diese schöne Regel. Denn am 21.6. ist auf der Nordhalbkugel die Halbachse der Erde der Sonne am stärksten zugeneigt, genaugenommen um 23° 26′. Danach nimmt die Neigung wieder ab, die Tage werden kürzer. Man spricht daher auch von Sommersonnenwende oder Solstice (von sol (Sonne) und sistere (stillstehen)).

Als Kind dachte ich “Sommer” kommt von “Sonn” und “mehr”, also „mehr Sonne”, wobei man in der damals vorherrschenden Schreibschrift einen „m-Bogen“ und das „h“ vergessen hatte. Heute weiß ich, dass der Sommer – jedenfalls astronomisch gesehen – beginnt, wenn nicht mehr, sondern täglich weniger Sonne zu erwarten ist, vorausgesetzt die Wolken durchkreuzen oder verdecken nicht diese schöne Regel. Denn am 21.6. ist auf der Nordhalbkugel die Halbachse der Erde der Sonne am stärksten zugeneigt, genaugenommen um 23° 26′. Danach nimmt die Neigung wieder ab, die Tage werden kürzer. Man spricht daher auch von Sommersonnenwende oder Solstice (von sol (Sonne) und sistere (stillstehen)).

Immerhin gibt es auch noch einen meteorologischen Sommerbeginn, und der ist am 1. Juni. In diesem Jahr trifft der astronomische Beginn die tatsächlichen Verhältnisse viel besser als der meteorologische.

Halbemond auf der Fahrt nach Norden

Aristarchs Idee war gut, aber eine realistische Umsetzung ist bis heute nicht in Sicht:

Aristarchs Idee war gut, aber eine realistische Umsetzung ist bis heute nicht in Sicht:

„Bei Halbmond bilden Erde-Sonne-Mond ein rechtwinkliges Dreieck (mit dem rechten Winkel am Mond, er gabs zu): mißt man nun von uns aus den Winkel vom Mond zur Sonne, so müßte er – bei Eurer Voraussetzung der annähernden Gleichheit der Bahndurchmesser – stets dicht unter 45 Grad liegen. Er ist aber (tausendfach seit Aristoteles nachgemessen!) so klein, daß er praktisch noch unterhalb unserer heutigen Meßgenauigkeit liegt: und folglich die Radien von Sonnen- und Mondbahn nicht mindestens wie 60 zu 1 verhalten müssen! (Ja, notiere nur, Schätzchen“ Wenn auch mit abfällig geschürztem Gemien!)“.

Arno Schmidt: Kosmas oder Vom Berge des Nordens.

Der sonnennächste Punkt

Heute „weiß“ ein Jeder, dass die Erde sich um die Sonne dreht, was für den auf der Erde „Mitreisenden“ so aussieht, als bewege sich die Sonne um die Erde. Viele haben auch schon davon gehört, dass die Erde keine Kreisbahn, sondern eine Ellipsenbahn beschreibt, bei der sie sich der Erde bis auf 147,1 Millionen km nähert (sonnennächster Punkt oder auch Perihel genannt) und sich von ihr bis auf 152,1 Millionen entfernt (sonnenfernster Punkt oder auch Aphel genannt). Dieses Wissen hat bei manchen Menschen dazu geführt, die Jahreszeiten als Folge dieser Annäherung an die Sonne und Entfernung von der Sonne anzusehen. Man muss nicht viel Überzeugungkraft anwenden, um diese Ansicht als falsch zu erweisen. Es hilft der Hinweis, dass der sonnennächste Punkt um den 3 Januar (2. Bis 5. Januar, je nach der Zeit nach dem letzten Schaltjahr; in diesem Jahr am 2. Januar um 6:00 Uhr) erreicht wird, also für die Nordhalbkugel im tiefen Winter. Die Jahreszeiten sind vielmehr eine Folge der schiefen Stellung der Erdachse und der daraus resultierenden periodischen Veränderung des Stromdichte der Sonnenenergie.

Heute „weiß“ ein Jeder, dass die Erde sich um die Sonne dreht, was für den auf der Erde „Mitreisenden“ so aussieht, als bewege sich die Sonne um die Erde. Viele haben auch schon davon gehört, dass die Erde keine Kreisbahn, sondern eine Ellipsenbahn beschreibt, bei der sie sich der Erde bis auf 147,1 Millionen km nähert (sonnennächster Punkt oder auch Perihel genannt) und sich von ihr bis auf 152,1 Millionen entfernt (sonnenfernster Punkt oder auch Aphel genannt). Dieses Wissen hat bei manchen Menschen dazu geführt, die Jahreszeiten als Folge dieser Annäherung an die Sonne und Entfernung von der Sonne anzusehen. Man muss nicht viel Überzeugungkraft anwenden, um diese Ansicht als falsch zu erweisen. Es hilft der Hinweis, dass der sonnennächste Punkt um den 3 Januar (2. Bis 5. Januar, je nach der Zeit nach dem letzten Schaltjahr; in diesem Jahr am 2. Januar um 6:00 Uhr) erreicht wird, also für die Nordhalbkugel im tiefen Winter. Die Jahreszeiten sind vielmehr eine Folge der schiefen Stellung der Erdachse und der daraus resultierenden periodischen Veränderung des Stromdichte der Sonnenenergie.

Der Mond und seine künstlichen Varianten

Als ich vor einiger Zeit am Bahnsteig angesichts des strahlenden Vollmonds (siehe Foto) mit einem netten Mann in ein Gespräch geriet, ließ er erkennen, dass er wie viele andere Menschen auch glaubte, die Mondphasen kämen durch den Erdschatten zustande. Nun hätte ich mir keine bessere Situation vorstellen können als die gegebene: Die Bahnschilder wurden frontal von der gerade aufgegangenen Sonne angestrahlt und reflektierten das Licht diffus in unsere Augen. (Dass dies so deutlich war mag möglicherweise auch noch damit zusammenhängen, dass einige der Schilder mit einer retroreflektierenden Schicht versehen waren.) Dem der Sonne ebenfalls gegenüberstehenden Mond ging es nicht anders. Da er frontal angestrahlt wurde, war er voll zu sehen. Weiterlesen

Als ich vor einiger Zeit am Bahnsteig angesichts des strahlenden Vollmonds (siehe Foto) mit einem netten Mann in ein Gespräch geriet, ließ er erkennen, dass er wie viele andere Menschen auch glaubte, die Mondphasen kämen durch den Erdschatten zustande. Nun hätte ich mir keine bessere Situation vorstellen können als die gegebene: Die Bahnschilder wurden frontal von der gerade aufgegangenen Sonne angestrahlt und reflektierten das Licht diffus in unsere Augen. (Dass dies so deutlich war mag möglicherweise auch noch damit zusammenhängen, dass einige der Schilder mit einer retroreflektierenden Schicht versehen waren.) Dem der Sonne ebenfalls gegenüberstehenden Mond ging es nicht anders. Da er frontal angestrahlt wurde, war er voll zu sehen. Weiterlesen

Schielt der Mond?

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 43/10 (2012), S. 46-48

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 43/10 (2012), S. 46-48

Die Mondsichel weist stets exakt zur Sonne – so muss es sein, weil sich Licht geradlinig ausbreitet. Doch manchmal schert sich die Natur nicht darum!

… die Unregelmäßigkeit der Figur, die auf der einen Seite Relief gewinnt (wo die Strahlen der sinkenden Sonne sie besser erreichen) und auf der anderen in einer Art Zwielicht verharrt.

Italo Calvino (1923 – 1985)

Nicht wenige Menschen glauben noch immer, die Mondphasen kämen durch Schatten zustande, welche die Erde auf den Mond wirft. Ihnen riet einst der Pädagoge und Physikdidaktiker Martin Wagenschein (1896 – 1988), „dass es nichts nützt, den Mond allein anzustarren“, man müsse ihn schon „mit der Sonne zusammen als Ganzes“ ansehen. Ein guter Rat: Der Laie, der dies tut, wird dem Phänomen der Mondphasen früher oder später auf den Grund kommen. Allerdings bringt Wagenscheins Empfehlung ein anderes Problem mit sich. Weiterlesen

Mondphasen im Apfelbaum

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 41/9 (2010), S. 32- 33

Schlichting, H. Joachim. In: Spektrum der Wissenschaft 41/9 (2010), S. 32- 33

Wie vermessen, den Mond mit einem Apfel oder gar einem Tischtennisball zu vergleichen. Erst Galileo Galilei erkennt, dass man ihn als einen Gegenstand denken kann, der »sich in die Hand nehmen lässt«

Der Mond hat kein Licht von sich aus,

und so viel die Sonne von ihm sieht, so viel beleuchtet sie;

und von dieser Beleuchtung sehen wir so viel, wie viel davon uns sieht.

Leonardo da Vinci (1452–1519)

http://www.spektrum.de/alias/schlichting/mondphasen-im-apfelbaum/1040565

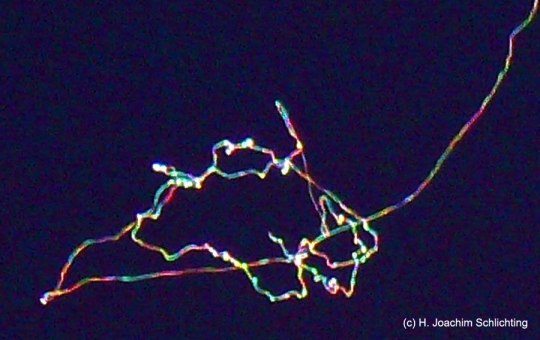

Spektroskopie durch Verwackeln

Schlichting, H. Joachim. In: Physik in unserer Zeit 40/2 (2009) 106

Schlichting, H. Joachim. In: Physik in unserer Zeit 40/2 (2009) 106

Verwackelte Fotografien bringen oft eine ungeahnte Ästhetik hervor.Dass sie aber auch mehr Informationen bieten können, als eine „scharfe“ Abbildung, ist weniger bekannt.

Chaos im Sonnensystem

Köhler, Melanie; Nordmeier, Volkhard; Schlichting, H. Joachim. In: Deutsche Physikalische  Gesellschaft (Hrsg.): Didaktik der Physik Bremen 2001. Berlin: Lehmanns ISBN 3-931253-87-2

Gesellschaft (Hrsg.): Didaktik der Physik Bremen 2001. Berlin: Lehmanns ISBN 3-931253-87-2

Nachdem durch das kopernikanische System die Erde zum Planeten avanciert und damit die alte Sicherheit eines „festen Grundes“ nicht mehr gegeben war, beschäftigte die Physiker immer wie-der die Frage nach der Stabilität des Planetensystems. Lange vertraute man auf Laplaces Beweis der Stabilität, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts Poincaré zeigte, dass selbst in einem Planetensystem aus nur drei Körpern chaotisches Verhalten eintreten kann. Im Rahmen der Untersuchung dynamischer Systeme hat man sich seit einigen Jahren dieser Prob-lematik erneut angenommen und vor allem mit Hilfe von Computersimulationen gezeigt, wie trü-gerisch die Vorstellung einer vollkommenen Periodizität der Bewegung ist. Am Beispiel des ein-geschränkten Dreikörperproblems wird die Thematik mit Blick auf einen schulischen Zugang diskutiert.

Die Erd‘ ist ein Planet … Vom physikalischen Blick am Beispiel von Galileis Blick durch das Fernrohr

Schlichting, H. Joachim. In: Astronomie und Raumfahrt 31/22, 16 (1994).

Die neuzeitliche Physik zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß sie die Welt so beschreibt, wie wir sie nicht erleben. Darin liegen letztlich ihre Erfolge aber auch die Schwierigkeiten von Laien begründet, sich physikalische Erkenntnisse zu eigen zu machen. Besondere Bedeutung erlangt in diesem Zusammenhang die Abkopplung physikalischer Beobachtungen von unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmungen.

Ich möchte im folgenden versuchen, am Beispiel der Rezeption des kopernikanischen Weltbildes einige dieser Schwierigkeiten anzudeuten. Dazu greife ich einerseits auf Reaktionen zurück, wie sie seitens der Poesie zum Ausdruck gebracht wurden: In der Poesie werden nicht selten die Auswirkungen wissenschaftlicher Erkenntnisse auf lebensweltliche Überzeugungen reflektiert, insbesondere dann, wenn ein herrschendes Weltbild in Frage gestellt wird. Andererseits dienen mir die Auseinandersetzungen Galileis mit der Kirche dazu, einige der konzeptuellen Probleme und Verständnisschwierigkeiten zu skizzieren, die bei der Konfrontation verschiedener Vorstellungsrahmenin Erscheinung treten.

Vielleicht lassen sich aus der historischen Distanz und aufgrund der – aus heutiger Sicht- einfachen Verhältnisse Probleme erkennen und analysieren, wie sie insbesondere von Schülerinnen und Schülern im Physikunterricht erfahren

werden.

PDF: Die Erd‘ ist ein Planet … Vom physikalischen Blick am Beispiel von Galileis Blick durch das Fernrohr

Zur astronomischen Bedeutung von Schatten

Schlichting, H. Joachim; Backhaus, Udo. In: W. Kuhn (Hrsg.): Vorträge der Frühjahrstagung 1987 der DPG. Berlin 1987, S. 305

Unter Schatten verstehen wir eine dimensional reduzierte Projektion eines Gegenstandes. Der Schatten ist deshalb strukturärmer und einfacher zu beschreiben. Er ist andererseits wegen dieser Eigenschaft nicht mit seinem Urheber zu verwechseln. Das leuchtet etwa beim Vergleich eines Menschen mit seinem Schatten unmittelbar ein. Die Untersuchung von Schatten, Schattenlesen im engeren wie im weiteren Sinne ist real wie metaphorisch typisch für die naturwissenschaftlich Erkenntnisgewinnung. Bei der Bewertung der Erkenntnisse wird in diesem Fall die Differenz zwischen Schatten und Original allerdings leicht übersehen. Wir wollen anhand einiger astronomischer Beispiele zeigen, dass die grundlegenden Vorstellungen über unsere Welt aus einfachen, von jedermann real nachvollziehbaren Beobachtungen gewonnen werden

können. Die Einfachheit der Beobachtungen soll angesichts der Kompliziertheit unseres Weltbildes auf die nicht zu unterschätzende Rolle von Konventionen bei der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung verweisen.