Die Welt physikalisch gesehen

Optik

Es gibt keine Schusterkugeln mehr…

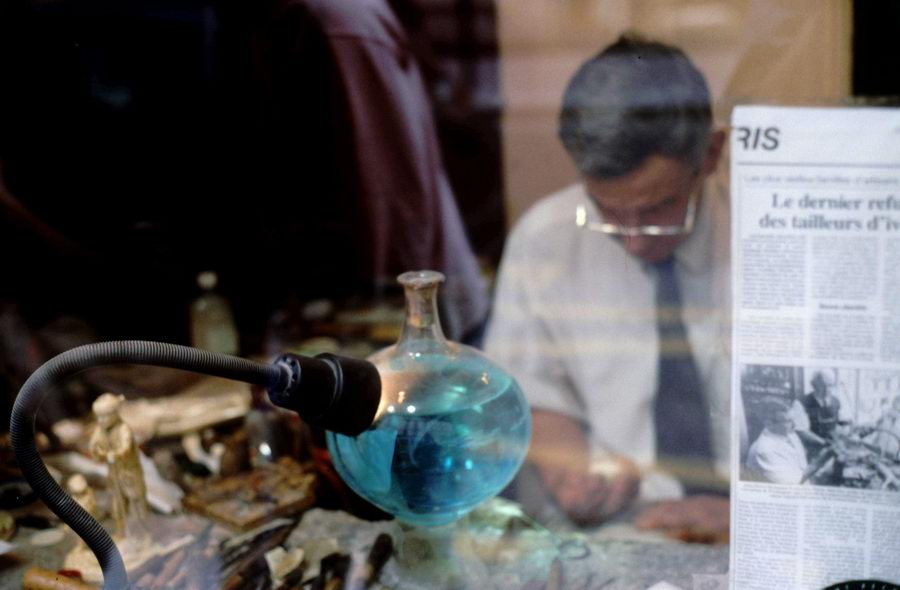

Während meines jüngsten Parisaufenthalts schlenderte ich wie früher durch die Rue de Seine, in der die Kunst das Sagen hat. Nicht nur dass dort und in den Nebenstraßen die weltweit größte Dichte an Galerien anzutreffen ist, auch kleinere Geschäfte, die mit Kunstgewerbe und Ähnlichem zu tun haben, finden sich hier zu Hauf. Die letztere Aussage muss ich allerdings relativieren. Seit meinem letzten Besuch dieses Viertels vor einigen Jahren zeigt sich doch eine Entwicklung vom Einfachen zu Edlen. Kleinere Läden wie der des „tailleur d’ivoire“, also eines Elfenbeinschnitzers (siehe Foto), sind offenbar vom Aussterben bedroht. Das obige Foto habe ich dort vor Jahren durch eine Schaufensterscheibe hindurch gemacht (daher die – in diesem Fall – störenden Spiegelungen).

Interessant fand ich an diesem Anblick insbesondere, dass der Künstler eine Schusterkugel benutzte, von der ich glaubte, dass diese Technik längst der Vergangenheit angehörte. Die anachronistische Kombination mit einer modernen Lampe zeigte, dass hier keine Folklore, sondern praktisches Handeln im Vordergrund stand.

Eine Schusterkugel ist eine mit Wasser gefüllte kugelförmige Flasche, die als Sammellinse das Licht in einem Brennpunkt sammelt. In Wirklichkeit ist der Brennpunkt aufgrund der sphärischen Aberration eher ein Brennfleck, was aber nicht stört, weil das Werkstück auch eine gewisse Ausdehnung hat. Der Name rührt daher, dass in früheren Zeiten Schuster und andere ähnlich arbeitende Handwerker auf diese Weise das Licht diffuser Lichtquellen wie das einer Öllampe oder Kerze gezielt auf ein Werkstück richteten, ohne sich die Finger oder das Werkstück zu verbrennen.

Natürlich hätte der Elfenbeinschnitzer auch eine moderne Lampe mit eingebauter Optik benutzen können, die dasselbe vielleicht noch besser leisten würde. Aber warum sollte man ohne Not eine alte in dem Beruf tradierte Beleuchtungstechnik aufgeben? Nun, inzwischen scheint auch die Zeit darüber hinweggegangen zu sein.

Doch eine physikalische Frage hätte ich hier noch: Es fällt auf, dass das Wasser in der Kugel blau gefärbt ist. Welchen Vorteil mag das haben?

Verheißungsvolle Blicke durch Augentrug

Auch wenn wir den Winter noch lange nicht hinter uns haben, scheint es so als blickten wir auf geheimnisvolle Weise durch den winterlichen Matsch hindurch in die Zukunft, auf das was unweigerlich auf uns zukommt.

Die Desillusionierung folgt auf dem Fuß: Da man sich in den feuchtigkeitsdurchnässten Wäldern auf den Boden konzentrieren muss, fällt der Blick gelegentlich auch auf Dinge, die man ansonsten keines Blickes würdigen würde – auf die Pfützen. Denn statt als ganze Person in sie zu fallen, genügt es, den Blick durch sie hindurch fallen zu lassen. Dabei ist die Illusion des „Hindurch“ dem Reflexionsgesetz der Optik geschuldet, wonach das Licht aus den Wipfeln der Bäume gemäß Einfallswinkel = Reflexionswinkel im Pfützenwasser gespiegelt wird. Und da unsere Augen diesen Knick in den Lichtwegen nicht wahrnehmen, sieht es so aus, als käme das Licht aus der geradlinigen Verlängerung, einer geheimnisvollen Welt unterhalb der Pfütze. „Alice hinter den Spiegeln“ lässt grüßen!

Die Kunst eine Brille abzulegen

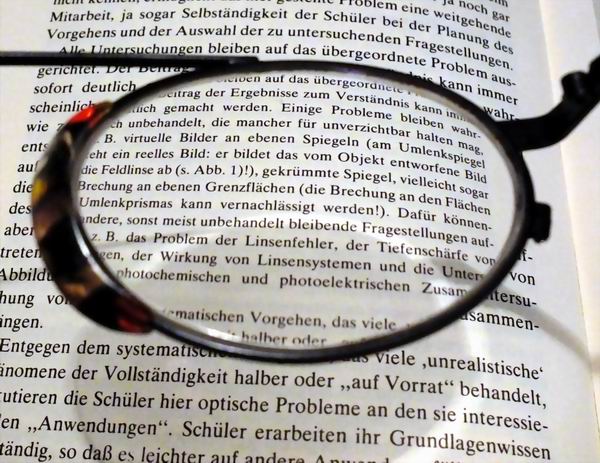

Um einer möglichen bösen Überraschung vorzubeugen, die darin bestehen könnte, dass die Brille vom Buch herunterrutscht und auf dem Fliesenboden zerbricht, habe ich sie mit dem einen Glas in der v-förmigen Vertiefung zwischen den beiden Buchseiten verankert.

Um einer möglichen bösen Überraschung vorzubeugen, die darin bestehen könnte, dass die Brille vom Buch herunterrutscht und auf dem Fliesenboden zerbricht, habe ich sie mit dem einen Glas in der v-förmigen Vertiefung zwischen den beiden Buchseiten verankert.

Damit ging nun aber eine andere weniger böse, weil optische Überraschung einher. Das Brillenglas schien verzerrt, jedenfalls wenn man auf das Schattenbild blickte. Zum Glück gehen optische im Unterschied zu mechanischen Einwirkungen zärtlich mit den Gegenständen um, indem sie nur virtuelle und zudem reversible Deformationen und Verrückungen und das auch nur im Schattenbild hervorrufen. Bleibende Schäden sind daher nicht zu erwarten.

Außerdem tun sie das sehr herzlich.

Die Physik im Dienst der Kunst – zum 500. Todestag Leonardo da Vincis

Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft 5 (2019) S. 64 – 67

Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft 5 (2019) S. 64 – 67

Er glich einem Menschen,

der in der Finsternis zu früh erwacht war,

während die anderen noch alle schliefen.

Sigmund Freud (1856–1939)

Leonardo da Vinci war überzeugt, die Praxis müsse stets auf guter Theorie beruhen. Seine eigenen Untersuchungen zu optischen Erscheinungen machten ihn zu einem Vorreiter der neuzeitlichen Physik.

Heute vor 500 Jahren ist Leonardo da Vinci in Frankreich gestorben. Er ist vor allem als Ausnahmekünstler in Erinnerung geblieben – einige seiner Gemälde gehören zu den berühmtesten der Welt. Weniger bekannt ist, dass er sich als Naturforscher optische Regeln für sein künstlerisches Schaffen erarbeitet hat. Die meisten davon sind noch heute gültig, 500 Jahre nach seinem Tod. Mit Hilfe seiner physikalischen Einsichten verlieh er beispielsweise der Mona Lisa über die bloße realistische Abbildung hinaus eine große Lebendigkeit.

So nutzte Leonardo auf einfühlsame Weise Lichteffekte auf dem Körper und dem Gewand. Er forderte, Schatten »sollen nie so beschaffen sein, dass durch ihre Dunkelheit die Farbe an dem Ort, wo sie entstehen, ganz verlorengeht«. Man dürfe keine scharfen Umrisse machen und keine weißen Lichter setzen, außer auf weiße Dinge. Darüber hinaus nutzte er einen Aspekt der Farbperspektive aus, der in dem typischen Blauschimmer ferner Objekte zum Ausdruck kommt: »Ein sichtbarer Gegenstand wird seine wirkliche Farbe in dem Maße weniger zeigen, in dem das zwischen ihn und das Auge eingeschobene Mittel an Dicke der Schicht zunimmt. Das Mittel zwischen dem Auge und dem gesehenen Gegenstand wandelt die Farbe dieses Gegenstandes zur seinigen um.« Er erkannte, dass Wechselwirkungen des weißen Sonnenlichts beim Durchgang durch eine größere Luftschicht eine Blautönung bewirken. Damit war er seiner Zeit weit voraus. Erst der britische Lord Rayleigh konnte Ende des 19. Jahrhunderts das Himmelsblau erklären. Doch bereits Leonardo hatte den richtigen Ansatz: Der Himmel wird deshalb hell und blau, weil »winzige und unsichtbare Atome es streuen«. Er täuschte sich nur darin, dass er Wasserteilchen in der Luft für die Ursache hielt und nicht die Luft selbst…. weiterlesen

Leonardo hat uns auch Rätsel hinterlassen, von denen er sicherlich die Lösung wusste. So sagt er beispielsweise »Man wird oftmals sehen, wie aus einem Menschen drei werden, und alle ihm folgen: und häufig verlässt sie gerade dieser eine, der ähnlichste«. Ob er damit den Doppelschatten eines Menschen gemeint hat, wie er im Foto zu sehen ist und das als Schattengeber fungierende Original hinzugenommen hat?

Über das Reale das Reelle nicht vergessen

Manchmal ist auch der geschmacklich fragwürdigsten Situation noch etwas Interessantes abzugewinnen. Als ich in ein Schaufenster mit einem merkwürdigen Sammelsurium von Gegenständen blicke, bleibe ich an einem eher kitschigen „Exponat“ (Foto) hängen. Es offenbart ein interessantes physikalisches Phänomen, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt! Es besteht darin, dass in dem oben halbkugelförmig abgeschlossenen Glasgefäß, das eine hell leuchtende Glühlampe enthält, eine reelle Abbildung der Glühwendel gewissermaßen frei im Raum schwebt. Weiterlesen

Manchmal ist auch der geschmacklich fragwürdigsten Situation noch etwas Interessantes abzugewinnen. Als ich in ein Schaufenster mit einem merkwürdigen Sammelsurium von Gegenständen blicke, bleibe ich an einem eher kitschigen „Exponat“ (Foto) hängen. Es offenbart ein interessantes physikalisches Phänomen, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt! Es besteht darin, dass in dem oben halbkugelförmig abgeschlossenen Glasgefäß, das eine hell leuchtende Glühlampe enthält, eine reelle Abbildung der Glühwendel gewissermaßen frei im Raum schwebt. Weiterlesen

Möven über und unter der Wasseroberfläche

Möwenflug

Möwenflug

Möwen sah um einen Felsen kreisen

Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,

Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,

Eine schimmernd weiße Bahn beschreibend,

Und zugleich im grünen Meeresspiegel

Sah ich um dieselben Felsenspitzen

Eine helle Jagd gestreckter Flügel

Unermüdlich durch die Tiefe blitzen.

Und der Spiegel hatte solche Klarheit,

Daß sich anders nicht die Flügel hoben

Tief im Meer, als hoch in Lüften oben,

Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit. Weiterlesen

Im Schatten eines Schattens

Schlichting, H. Joachim. In: Physik in unserer Zeit 5 (2016) S. 252 – 53

Schlichting, H. Joachim. In: Physik in unserer Zeit 5 (2016) S. 252 – 53

Wenn man bei niedrig stehender Sonne in den Schatten eines hinter einem stehenden Baumes tritt, kann man eine interessante Beobachtung machen: Unser Kopfschatten wird schmaler. Ursache ist ein verblüffendes Zusammenspiel von Kern- und Übergangsschatten. Weiterlesen

Ein Lob dem Lesen

Wer das Lesen liebt, bekommt dies zuweilen ganz diskret mitgeteilt, zum Beispiel, wenn er seine Lesebrille für eine kurze Unterbrechung auf dem aufgeschlagenen Buch ablegt und die Leselampe dieses Stillleben mit einem der typischen optischen Merkmale der niederländischen Barockmalerei versieht, dem äußerst realistisch gemalten Schatten. Es muss nicht einmal eine Brille sein, die das Buch herzlich begrüßt, auch eine Leselupe verhält sich entsprechend.

Da dieses Herzzeichen auch in mathematischer Hinsicht interessant ist, weil die Faltung des Buchs mit der kreisförmigen Abbildung des Schattens der Brillenglasfassung etwas völlig Unerwartetes, Neues hervorbringt, hat mich diese Verbindung von Lesen, Kunst, Mathematik und Physik sofort an den ersten Experimentalphysiker Deutschlands und neuzeitlichen Aufklärer Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799) denken lassen, den ich hier mit einigen seiner zahlreichen Äußerungen zum Lesen und zu Büchern zu Wort kommen lassen möchte: Weiterlesen

Man sieht nur, was man weiß

H. Joachim Schlichting. Vortrag auf dem JENAer Carl-Zeiss-Optikkolloquium, am 8.02.2016 um 15:30 h.

H. Joachim Schlichting. Vortrag auf dem JENAer Carl-Zeiss-Optikkolloquium, am 8.02.2016 um 15:30 h.

An ausgewählten optischen Alltagsphänomenen wird gezeigt, dass die physikalische Sehweise helfen kann, das längst Bekannte als etwas faszinierendes Neues, den gewöhnlichen und gewohnten Alltag Bereicherndes wahrzunehmen. Dem weit verbreiteten Verdikt der Entzauberung der Welt durch die Physik, halten wir umgekehrt eine Wiederverzauberung durch die Physik entgegen.

Bei meinem Besuch in Jena sah ich das nebenstehende Gebäude, das mich sehr stark an Kirchenmalereien der Barockzeit erinnerten, in denen die Architektur durch perspektivische Malerei täuschend echt fortgesetzt wurde. Auch an diesem Gebäude erkennt man nicht immer auf den ersten Blick, ob es sich um ein reales oder nur gemaltes Bauelement handelt. Ich halte dies Gebäude für eine sehr gelungene optische Täuschung des Alltags. Sie passt ausgezeichnet zum Thema des obigen Vortrags.

Vorspiegelung falscher Tatsachen

Was hier wie ein impressionistishes Gemälde am Rande eines Swimmingpools in einem südlichen Land aussieht, ist in Wirklichkeit das auf den Kopf gedrehte Spiegelbild des Fotos des Pools mit der Spiegelung der Umgebung im leicht gewellten Wasser.

Was hier wie ein impressionistishes Gemälde am Rande eines Swimmingpools in einem südlichen Land aussieht, ist in Wirklichkeit das auf den Kopf gedrehte Spiegelbild des Fotos des Pools mit der Spiegelung der Umgebung im leicht gewellten Wasser.

Dass sich die Welt hinter dem (perfekten) Spiegel in optischer Hinsicht nicht von der gespiegelten realen Welt unterscheidet, merkt man oft erst dann, wenn man ein Foto der gespiegelten Welt auf dem Kopf stehend präsentiert bekommt. Allenfalls leichte Unschärfen aufgrund des leichten Wellengangs im Wasser und einige dunkle Linien vom Boden des Pool könnten den kritischen Betrachter skeptisch machen. Erst wenn man sich genau mit den örtlichen Gegebenheiten auskennt, wird man erkennen, dass es einen Unterschied gibt, denn die bei normalem Anblick links stehenden Bäume erscheinen auf dem kopfstehenden Spiegelbild rechts. Das kennt man vom normalen Badezimmerspiegel. Hebt man den rechten Arm, so hebt der Spiegelmensch den linken. Man sagt dann, der Spiegel vertausche links und rechts. Besser wäre zu sagen, er vertauscht vorne und hinten. Man kann auch sagen, dass durch eine Spiegelung der Drehsinn vertauscht wird, weil die Richtung senkrecht zur Spiegelfläche umgekehrt wird. Jedenfalls gelingt es nicht, die Abbildung der gespiegelten Welt durch bloße Drehung des Bildes mit dem Abbild der realen Welt zur Deckung zu bringen.

Im Jahr des Lichts (12) – Eine Zwillingslichtbahn auf dem Rhein –

Eine Lichtbahn der Sonne wird auch „Schwert der Sonne“ genannt, weil es von der Sonne ausgehend wie ein glühendes Schwert auf dem leicht welligen Wasser zum Beobachter reicht. Im vorliegenden Fall ist es komplizierter: das Licht der tiefstehenden Sonne wird von zwei benachbarten Fenstern auf das Wasser reflektiert. Und weil das Wasser durch einen leichten Wellengang vielfältig geriffelt ist und im räumlichen und zeitlichen Mittel alle Winkel durchspielt, die der Wellengang erlaubt, prallt das Licht an all den geneigten Wasserflächen auf die es auftrifft ab. Weiterlesen

Eine Lichtbahn der Sonne wird auch „Schwert der Sonne“ genannt, weil es von der Sonne ausgehend wie ein glühendes Schwert auf dem leicht welligen Wasser zum Beobachter reicht. Im vorliegenden Fall ist es komplizierter: das Licht der tiefstehenden Sonne wird von zwei benachbarten Fenstern auf das Wasser reflektiert. Und weil das Wasser durch einen leichten Wellengang vielfältig geriffelt ist und im räumlichen und zeitlichen Mittel alle Winkel durchspielt, die der Wellengang erlaubt, prallt das Licht an all den geneigten Wasserflächen auf die es auftrifft ab. Weiterlesen

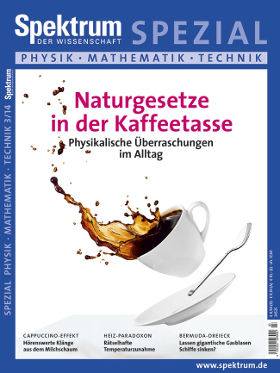

Naturgesetze in der Kaffeetasse. Physikalische Überraschungen im Alltag

Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3 (2014), 82 Seiten

Schlichting, H. Joachim. Spektrum der Wissenschaft Spezial 3 (2014), 82 Seiten

Ob die Geschehnisse in einer Kaffeetasse, die Tropfen am beschlagenen Fenster oder die Mondphasen: Die vielfältigen Phänomene des Alltags erscheinen uns so vertraut, dass wir den darin wirkenden Gesetzen der Physik keine Beachtung schenken. Wer sie aber doch verstehen will, wie es der Physikdidaktiker H. Joachim Schlichting in diesem Sonderheft tut, gewinnt einen völlig neuen und überraschenden Blick auf die Realität.

(28. August 2014) Weitere Informationen finden Sie hier. Weiterlesen

Schusterkugel im 21. Jahrhundert

Foto: H. Joachim Schlichting

Dieses Foto wurde vor einigen Jahren in Paris durch eine Schaufensterscheibe hindurch gemacht, daher die – in diesem Fall – störenden Spiegelungen. Es zeigt einen „tailleur d’ivoire“, also einen Elfenbeinschnitzer bei der Arbeit. Er benutzt eine Schusterkugel in Kombination mit einer modernen Lampe.

Eine Schusterkugel ist eine mit Wasser gefüllte möglichst kugelförmige Flasche, die als Sammellinse das Licht in einem Brennpunkt sammelt. Weiterlesen

Das kann nicht sein!

“Jack pointed suddenly. „His specs – use them as burning glasses!“ (…) „Stand out of the light.“ (…) Ralph moved the lenses back and forth, this way and that, till a glossy white image of the declinig sun lay on a piece of rotten wood. Almost at once a trickle of smoke rose up and made him cough. (…)

“Jack pointed suddenly. „His specs – use them as burning glasses!“ (…) „Stand out of the light.“ (…) Ralph moved the lenses back and forth, this way and that, till a glossy white image of the declinig sun lay on a piece of rotten wood. Almost at once a trickle of smoke rose up and made him cough. (…)

„My specs!“ howled Piggy. „Give me my specs!“ (…) Ralph brought his face within a couple of feet of Piggy’s. Can you see me?“ “ A bit.“ (aus: Golding, William: Lord of the Flies)

Klingt gut, kann aber so niemals passiert sein.

1. Die „declining sun“ wird kaum in der Lage sein (langer Weg des Lichts durch die Atmosphäre, man kann oft ungeschützt hineinschauen, also: geringe Intensität), die Entzündungstemperatur von Weiterlesen

Leonardos Kreuz in der Teetasse

Schlichting, H. Joachim; Suhr, Wilfried. In: Physik in unserer Zeit 43/ (2012) 244 – 245.

Schon Leonardo da Vinci bemerkte, dass eine Blase auf der Oberfläche eines mit Wasser gefüllten Gefäßes an dessen Boden unerwartete Lichtmuster erzeugt. Verantwortlich dafür sind komplexe Lichtbrechungen in der Blase.